薩摩酒造 明治蔵 新酒まつり2025

2025.10.26

皆様こんにちは!

指宿も朝夕の気温がぐっと下がって日中も涼しさが感じられるようになり、季節はすっかり秋です。

先日10月26日(日)に枕崎市内で行われたイベントの様子をお伝えいたします。

創業89年の薩摩酒造

薩摩酒造様は、鹿児島県枕崎市に二ヶ所の蒸留所「花渡川蒸溜所 明治蔵」「火の神蒸溜所」があります。

明治蔵は、その名の通り明治時代から続く蔵で「さつま白波」をはじめ「枕崎」「南之方」「神の河」など、

鹿児島だけではなく全国の焼酎ファンに愛される焼酎造りをされていて、代表銘柄の「さつま白波」は今年70周年を迎えました!本格焼酎づくりの製法が確立された明治末期の風情が今も大切に残されていて、仕込みの様子を間近で見学することができます。

明治蔵【薩摩酒造花渡川蒸溜所】

https://www.meijigura.com/

火の神蒸溜所は、枕崎市内の本土最南端の地にあります。ウイスキー造りのために新設された蒸溜所です。

HINOKAMI JAPANESE WHISKY|火の神蒸溜所

https://hinokamidistillery.jp/

また南九州市には頴娃蒸溜所もあり、本社のある枕崎市が拠点です。

薩摩酒造様明治蔵「新酒まつり」

朝10時に新酒奉納の儀が行われています。本社の建物から新酒の酒樽が担がれて市内を歩きます。日曜日ということもあり、毎年この日を楽しみにされている大勢の方が続々と集まっていました!

明治蔵の門の両側に置かれた新酒の酒樽

明治蔵は入り口のやぐらが目印

会場に入ると直ぐに様々な飲食店ブースを設けたテントや休憩所が並んでいて、新酒の販売や、チャリティビンゴ抽選カード販売(当館もペア宿泊券をご提供)、の他にもステージイベントや蔵の無料見学も楽しめるようになっていました。

南薩摩の雄大な大地で育った良質のサツマイモを原料に仕込んだ「さつま白波 新酒」が振る舞われていました!飲みながらブースを回ったり、各所に椅子テーブルも豊富で、皆様思い思いにイベントを楽しんでいました。

新酒販売コーナー

ソラシドエア様のブース

蔵の無料見学ができました

ビンゴカード販売所

さつま芋詰め放題(シルクスイート、紅はるか等)

蔵の中はとても広く、売店や二次仕込みの様子、講演会など様々な催しがありました

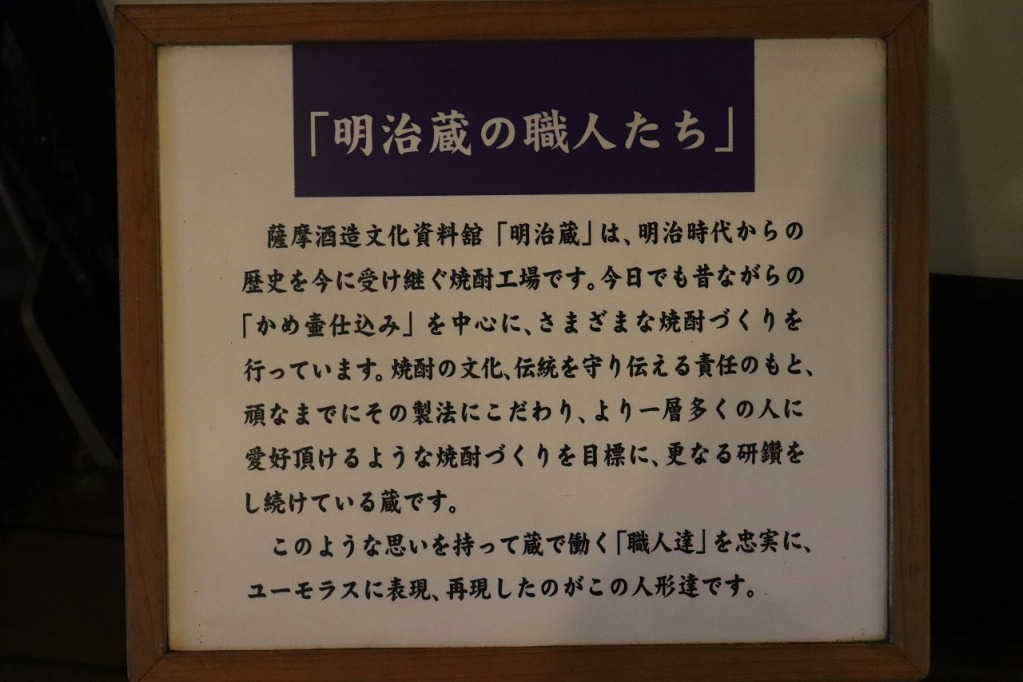

明治蔵見学で歴史に触れる

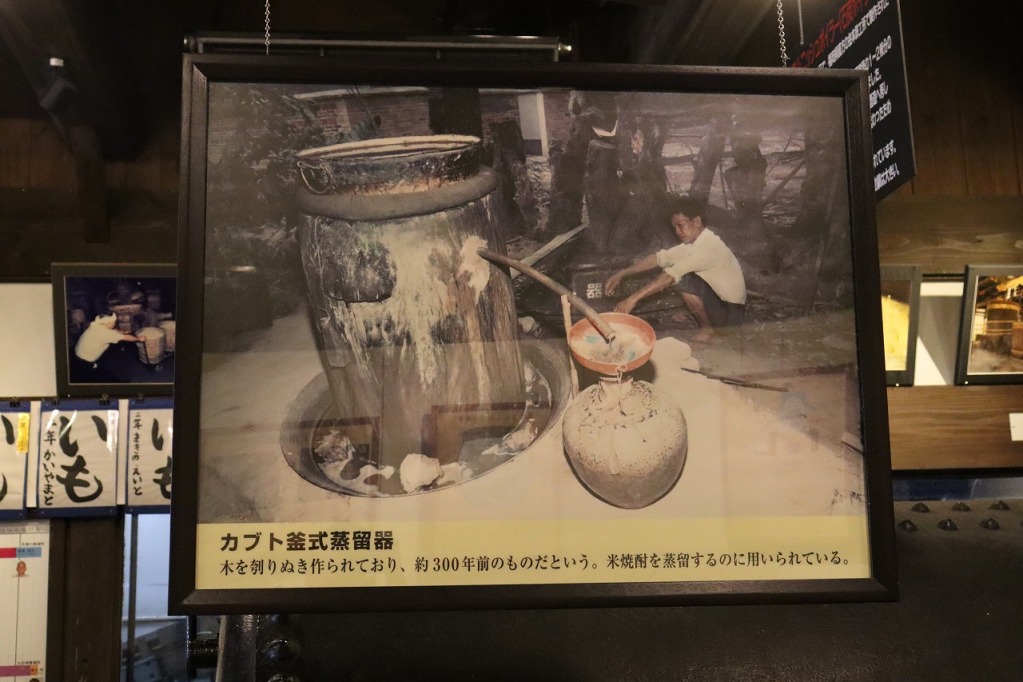

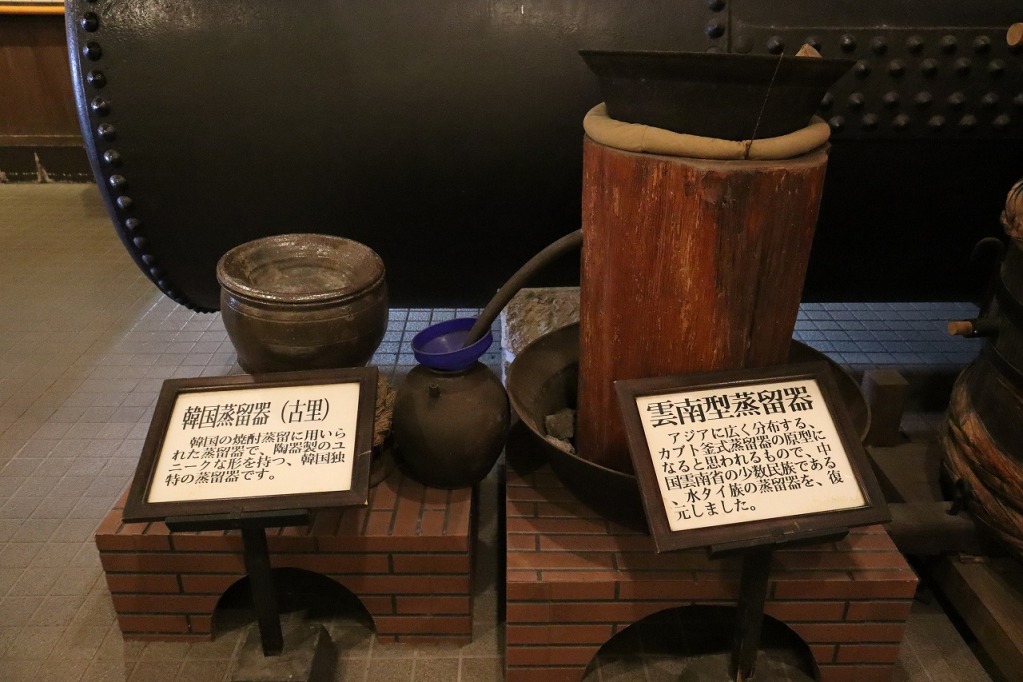

焼酎仕込みの様子を蔵の中で間近で見学させて頂きました!蔵の中は涼しく、趣きがあります。また焼酎造りを支える道具の展示も豊富で、焼酎づくりの歴史と文化を知ることができます。

焼酎の歴史は、蒸留技術の伝来から始まり、室町時代中期(1440年代頃)に沖縄経由で日本に伝わったとされています。1705年に琉球の船員だった指宿市山川出身の前田利右衛門さんが、琉球からサツマイモの種芋を薩摩へ持ち帰り、初めて薩摩の地で栽培に成功しました。これが「薩摩芋」の名の由来です。

薩摩芋が全国的に普及するきっかけとなったのが、1732年の「享保の大飢饉」でした。飢饉対策として、八代将軍徳川吉宗が薩摩芋の栽培を命じて全国に広がり、救荒作物として急速に栽培が進められたことで、その後の飢饉の際に多くの命を救うことになりました。薩摩では一人の餓死者も出さなかったと云われています。

江戸時代は米が大変貴重品だったため、酒粕を原料とする「粕取焼酎」や、焼酎の普及に大きな革命をもたらした「芋焼酎」が造られるようになりました。明治時代には醸造技術が進歩して、現在の甲類・乙類に分類されるようになりました。前田利右衛門は「甘藷翁(かんしょおう)」とも呼ばれています。 ※甘藷=さつま芋

芋焼酎二次もろみ櫂入れ体験

蔵の奥に進むと、床に埋められた甕(かめ)の中で芋焼酎づくりの3段階目の工程「二次仕込み」が行われていました。

芋焼酎づくりの工程は沢山あり、蔵により違いはあるもののおよそ半年近くかけて造られていきます。

①製麹(せいきく)

②一次仕込み

③二次仕込み

④蒸留

⑤貯蔵・熟成

⑥割り水・瓶詰

この日は一次もろみに蒸したさつま芋を加えて、アルコール発酵させる「二次仕込み」工程の最中で、蔵を見学する方が体験することが出来ました!床に沢山埋まっている甕(かめ)の大きさは125cm以上で、掻き混ぜるにもこつがいるようでした。甕の中に入っているのは、アルコールを造る酵母が増殖した「一次もろみ」で、そこに蒸して粉砕したさつま芋と水が加えられた段階です。辺りには酵母菌の甘い香りが漂っています。

杜氏のかたがご指導くださり、ここに柄の長い櫂(かい)という道具を使って大きく攪拌していきます。こうすることで、中の温度ムラが無くなり発酵が促進されるそうです。しばらく混ぜていると、目と耳で分かるくらいの泡立った反応がありました!

10日間ある二次もろみの工程2日目と3日目はこの様な作業が行われて、その後熟成期間に入り、約18日程でもろみを蒸留し、焼酎の原酒が出来上がります。

貯蔵・熟成された原酒は、ろ過(風味を損なう成分などを取り除く)、割水(わりみず:アルコール度数25度などに調整される)

鹿児島は火山活動によってできたシラス台地に覆われています。この台地が天然のフィルターとなり、雨水が地中でろ過され、ミネラルを適度に含んだ清冽で豊富な地下水を生み出します。

「新酒」は、1か月貯蔵・熟成したもので、一般的なレギュラー焼酎(3カ月以上経ったもの)と比べて、貯蔵期間が短いため、若々しく力強い風味が最大の特徴なのだそうです。

蔵の二階へ

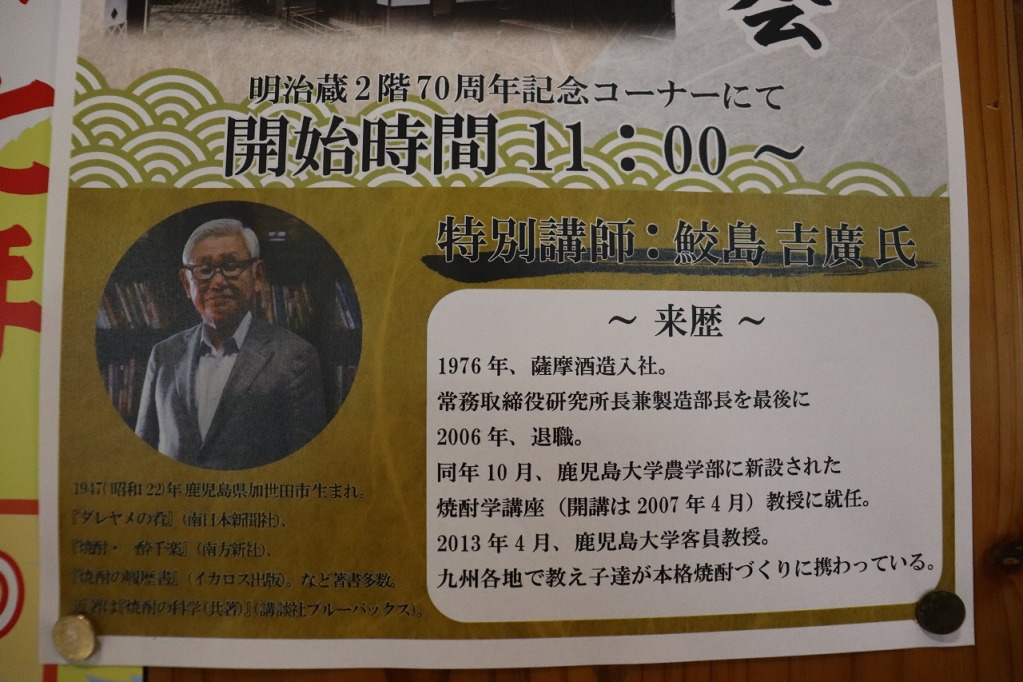

この日は鮫島吉廣氏の特別記念講演会も開かれていました。講演の題材は「焼酎造りの歴史と文化的背景」「薩摩酒造の焼酎造りのあゆみ」です。

焼酎の歴史が詳しくスクリーンに写真などが映し出されていて、沢山の方が熱心に聞き入っていました。

二階にも様々な展示コーナーがあります。

十二支ラベルのさつま白波。こちらは来年の干支午年

國酒と書かれた歴代内閣総理大臣の書

自分の干支のデザインが見つかります!

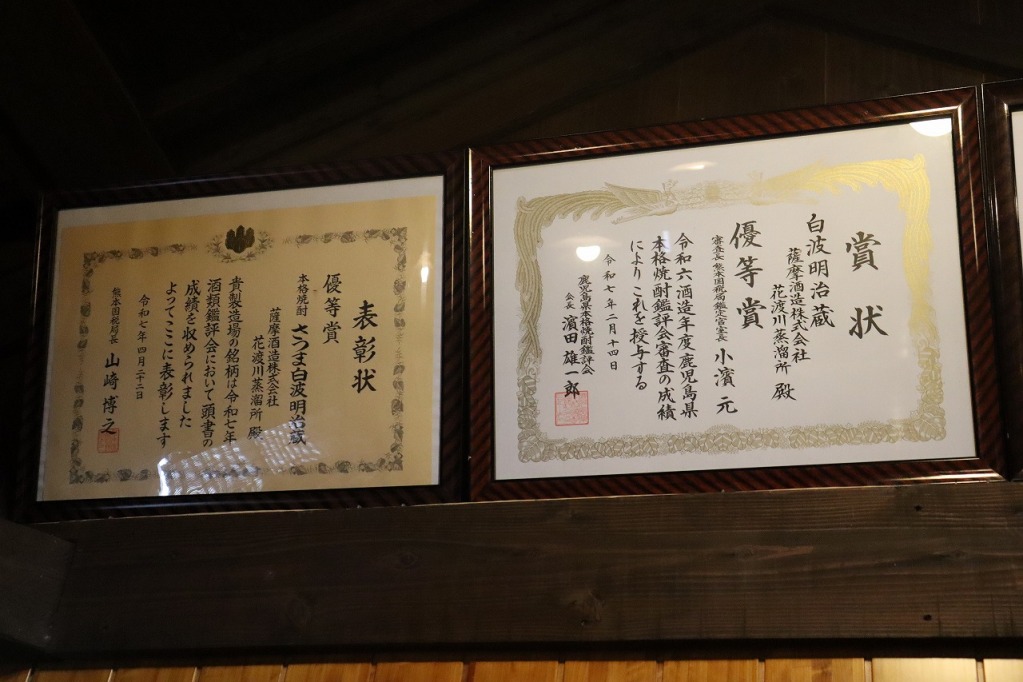

様々な受賞歴

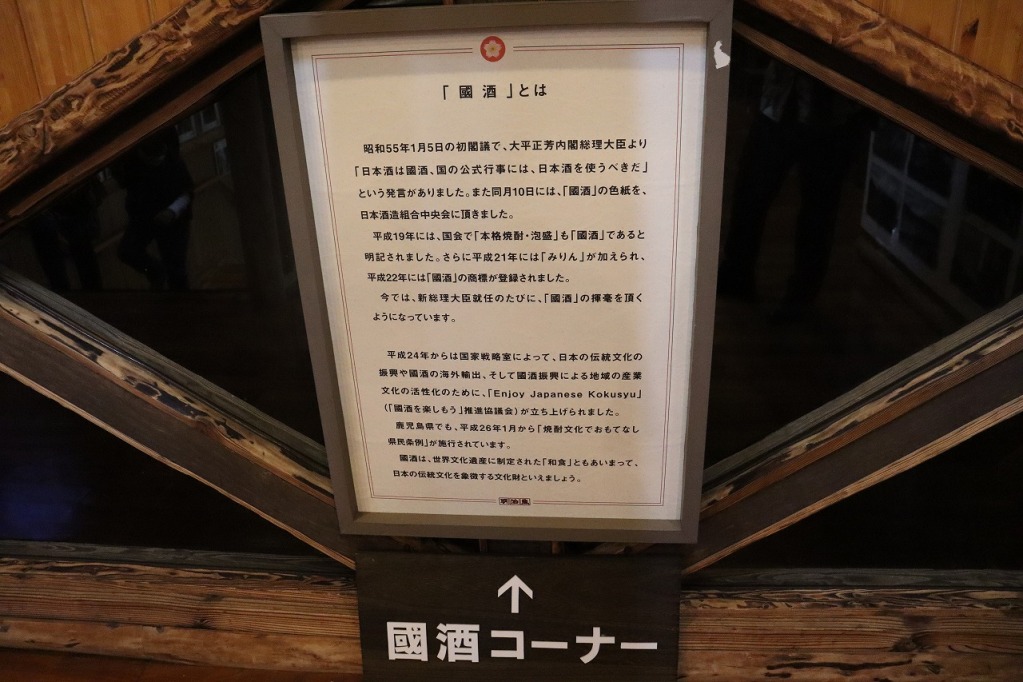

こちらは、二階にある「國酒」のコーナーです。

國酒というのは、昭和55年1月の初閣議で「日本酒は國酒。国の公式行事には、日本酒を使うべきだ」という大平正芳総理の言葉から始まったもので、「國酒」の色紙が日本酒造組合に中央会に贈られていて、平成19年には、国会で「本格焼酎、泡盛」も「國酒」であると明記されました。ここには平成19年以降歴代の内閣総理大臣がしたためた「國酒」の色紙が展示されています。

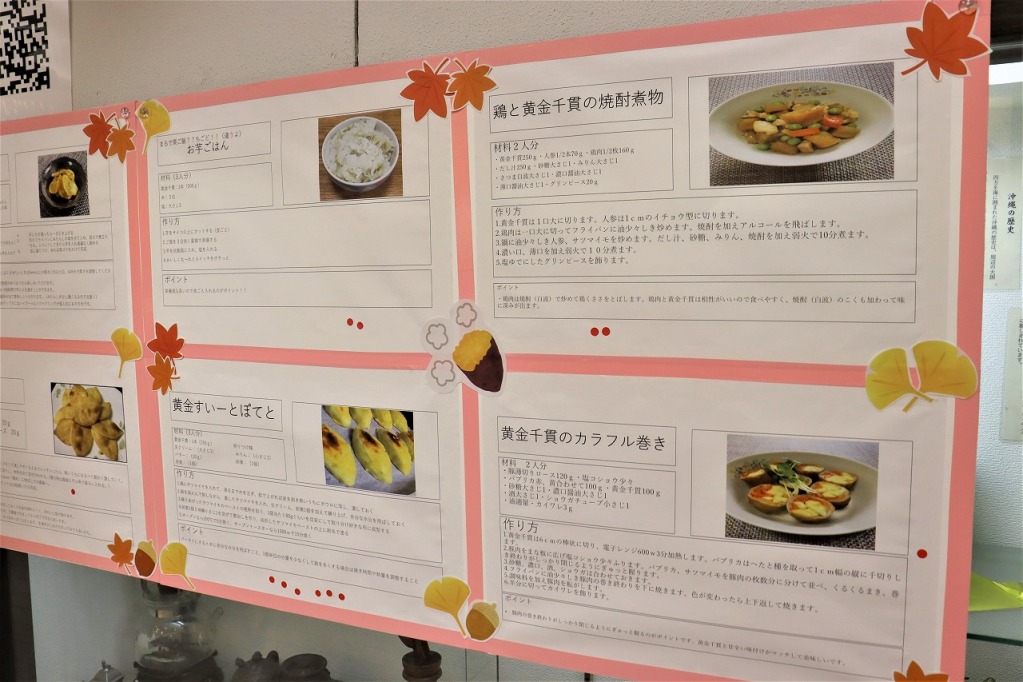

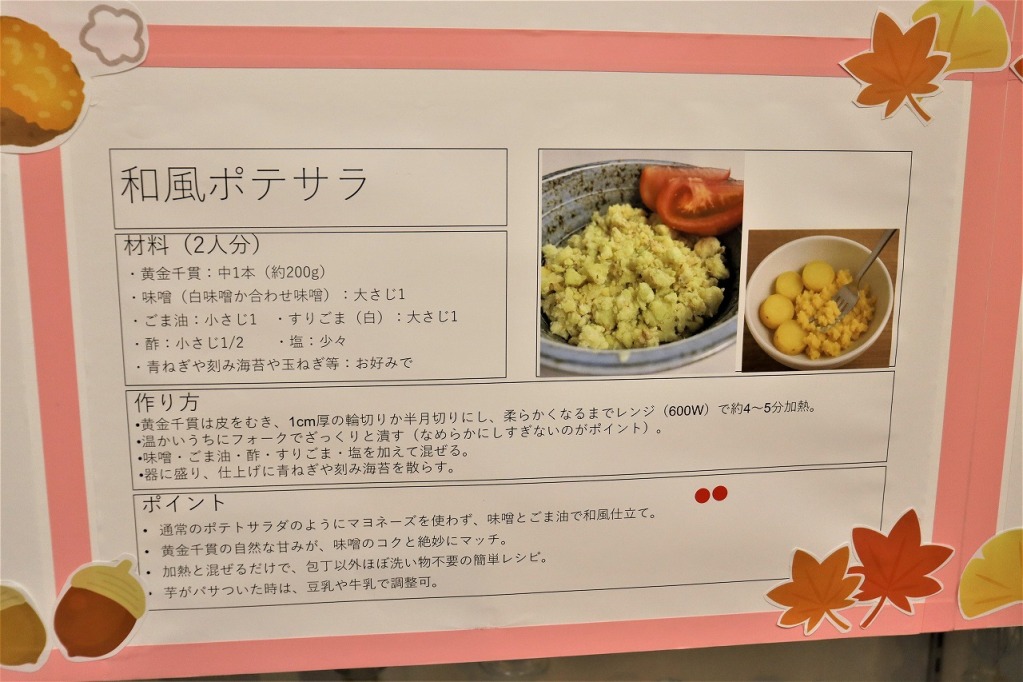

再び明治蔵1階に戻ってきました。黄金千貫(こがねせんがん)の詰め放題が賑わっています。また、黄金千貫(こがねせんがん)を使ったレシピコンテストのパネルがあり、赤いシールを貼って投票を受け付けていました。

詳しく書かれています、写真に撮って詰め放題の黄金千貫で今夜作ると話す方もいらっしゃいました( *´艸`)

こちらは、さつま芋で造った発泡酒でゴールド、レッド、ブラックがあります。当館でもお求めいただけます。

薩摩GOLD:琥珀色が美しいピルスナータイプです。

薩摩RED:紫芋を使っていて、綺麗な紫色。アントシアニンが豊富です。

薩摩BLACK:黒ビールタイプのさわやかな苦みと、香ばしい芳香が特徴です。

蔵の中は様々な薩摩焼酎製造の歴史が展示されていて、大人も子供も楽しめる空間でした!

野外ステージイベント

蔵の外に出てきました。

毎年恒例「新酒まつり」は、明治蔵さんの広い敷地内で行われていて、地元の立神小学校金管バンド演奏や、ダンスステージ、書道展・さつまいも表彰式など屋外イベントも朝から大変賑わっていました。

広場の中央にテントと座席が沢山設けられていて、周囲をフードブースが囲んでいます。皆さん思い思いに買い物を楽しんで新酒を味わっています。

和太鼓の音が聞こえてきたので、沢山の蔵が立ち並ぶ通路を進んでいきます。

ステージイベント会場がありました。勇壮な太鼓の演奏が益々お客様を集めています。

「火の神太鼓」は、枕崎市の地域おこしと文化振興を目的に発足し、後継者を育成しながら長年にわたり活動を続けています。

一通りのステージイベントが行われて、皆さんで乾杯されている様子です(*’▽’)

ステージ周辺にもフードテントが並んで、美味しそうな匂いが立ち込めています。名物「かつおの腹皮」は、カツオの腹身で、脂肪が最も多い部分です。マグロでいうトロの部分にあたり、こりっとした触感が焼酎好きを虜にします。

炭火で焙っている、かつおの腹皮

お隣は日本一の鹿児島黒牛ジャンボステーキ!

JR九州の「ミニトレイン」に乗ろう!のコーナーもあり、子供たちに大人気でした!

この他にも、新酒まつりでは「明治蔵」と「火の神蒸溜所」を行き来するシャトルバスも運行して、各蒸留所の無料見学を楽しめるようになっていました!

これから益々焼酎が美味しくなる季節です。鹿児島にお越しの際はぜひ美味しい本格薩摩焼酎をお買い求めください!

薩摩酒造株式会社公式サイト

https://www.satsuma.co.jp/