砂像の造形作業が始まりました!

2025.08.23

皆様こんにちは!

お盆休みも終わり、夏休み期間も後半になっていますね。

当館では本日から再び玄関付近で砂像の制作が再開されていますので、その様子をお伝えいたします。

当館の砂像は、日本三大砂丘のひとつ吹上浜のある、南さつま市の市職員「吹上浜 砂の祭典実行委員会」様のご協力で、大工園昭則様と大工園望様、双子のご兄弟によって制作されています。

初回からの制作ブログもぜひご覧ください。

▶玄関前の砂像が間もなく新しくなります

▶砂像づくり2日目

砂を固める為の型枠を慎重に外して、いよいよ砂像の制作に取り掛かります。

一昨日から昨日にかけて大雨の影響を及ぼしていた台風12号は過ぎましたが、今日も朝から雨が降っているので、テントを被せるように設置してあります。

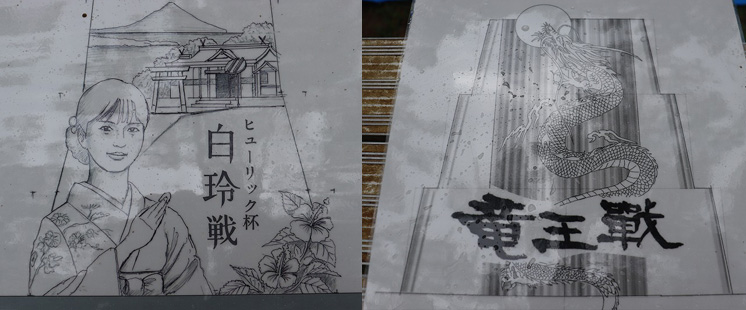

そして、今回制作してくださる砂像のデザイン画がこちらです。砂像の両面にそれぞれデザインされています。

左が来月当館で第2局となる「ヒューリック杯 第五期 白玲戦 七番勝負」をイメージしたもの。

女流棋戦では唯一の七番勝負で、勝者は女流タイトルの序列1位となる白玲のタイトル称号を得る棋戦となります。

右が12月に当館で第6局予定となる「第38期 竜王戦 七番勝負」をイメージしたもの。

1987年以降、前身の十段戦・更にその前身の九段戦から数えるとタイトル戦の中で名人戦に次いで2番目に長い歴史を有している棋戦で、竜王位は名人位とともに将棋界の頂点とされています。

玄関に面する方の白玲戦のデザイン画には方眼線と女流棋士のイメージと、情熱をイメージした指宿市の「市花」のひとつであるハイビスカスの花を手前に、背後には見事な円錐形で薩摩富士と謳われる開聞岳(かいもんだけ)と、勝負事や開運にご利益のある別名:釜蓋神社(射楯兵主神社)、釜蓋が描かれています。

下は佐官コテを使って開聞岳の稜線を掘り出しているところ。お二人は20年近く「砂の祭典」の砂像制作にも参加されていて、手作りの道具も沢山お持ちでした。

モチーフを掘り出し始めると、ものの数分で開聞岳が現れ、雲や海の表現も進められていきます。

このあたりから砂を固める糊のスプレーも併用しながら形が崩れない様に進められていました。

観光スポット▶釜蓋神社の情報ページ

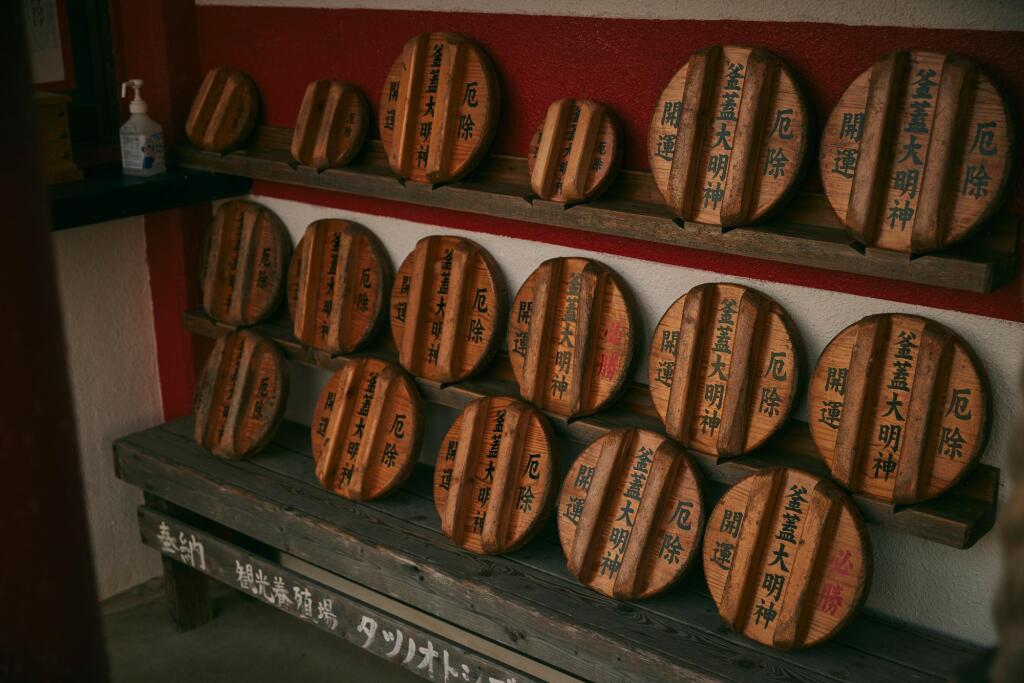

釜蓋神社は南九州市頴娃町にあって、名前のとおり釜蓋を頭に乗せて落とさぬように鳥居をくぐり祈願するという、ユニークな参拝作法が有名な観光名所です(御祭神はスサノオノミコト)デザイン画に描かれているとおり海岸淵に神社があって、岩礁と海に囲まれた神社の裏にある「希望の岬」はパワースポット、絶景ビュースポットとして人気です。(写真は公式サイトからお借りしています)

奥に見えるのが開聞岳です。指宿市開聞十町という薩摩半島の南端に位置する標高924 mの火山で、1964年3月16日に、霧島屋久国立公園に指定されている日本百名山のひとつです。新日本百名山および九州百名山に選定されています。

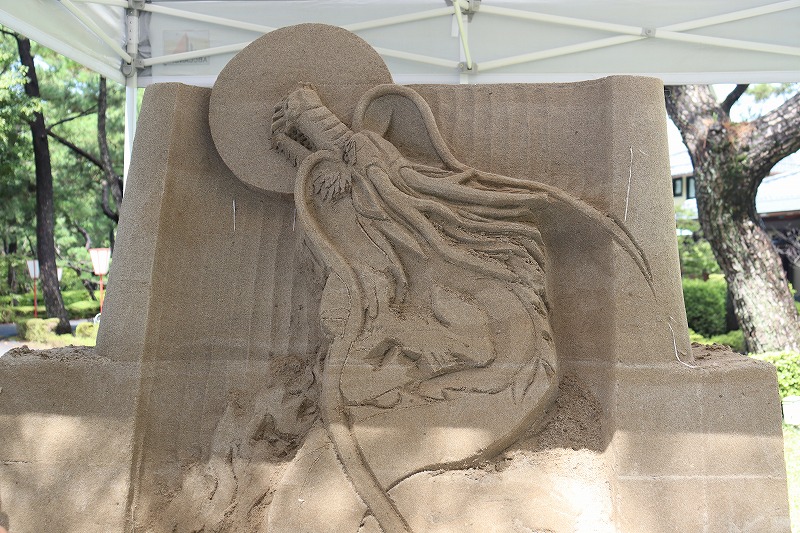

一方、お客様駐車場と薩摩伝承館側に面した側には竜王戦のデザインが施されていきます。

デザイン画には勇壮な昇り竜と日輪が描かれていました。砂の表面をコテで滑らかにしたあと、方眼線を薄く砂像に再現していきデザインを正確に写していました。

型枠を外した状態では、垂直に切り立つ立方体の砂の塊です。

そこから大きなコテなどを使って傾斜を付けていき、真横からみるとこの様に整った傾斜角になっていきます。

ここから繊細な竜の絵を、様々な道具と技術を駆使した職人技で掘り出していきます。

こちらも慣れた手際であっという間に竜の姿が現れてきました!

側面の緩やかなカーブは掌も使って滑らかにされています。

砂像の足元部分はまだ型枠の中にあります。

下部を掘り進めるにあたっては、足場として残していた最後の型枠も慎重に外されていきます。

側面のひとつが無事に外れました!他の面もすべて外して作業が再開されます。

ペインティングナイフで繊細に削った後、削りかすはこの様なチューブで息を吹きかけて砂を少しづつ飛ばして綺麗に整えていました。また、手作りの道具なども使って、モチーフをより立体的に浮き上がらせていました。

砂像制作中は、初回からのブログのとおり、南さつま市職員の皆さんも様々なサポートをされています。

今日の作業では、掘り出された砂を集めたり、自分たちで組み上げた型枠を分解して綺麗に洗う作業、

砂を再び湿らせるための水や、写真下の糊水の準備など、一日中対応されていらっしゃいました。午後からは晴天となって蒸し暑い中、皆様本当にありがとうございます!

砂像の造形作業初日が終わりに近づく

夕方が近づくと、今日の作業もいよいよ大詰めになってきていました。

女流棋士をイメージした姿が浮かび上がってきました。

細やかな作業になってくると、糊水のスプレーを吹きかけて固めながら、指先なども使って形作っていきます。

砂像制作の様子は、明日も引き続きお伝えしていく予定です!

白玲戦第2局当日は、当館の敷地内の美術館「薩摩伝承館」維新の間で大盤解説会も行います。

本日夕方、薩摩伝承館の入り口前に白玲戦の駒形看板も設置されました!

薩摩伝承館は、日本建築の伝統美を平等院鳳凰堂に求めて建てられました。池の傍にテラス席もあって、BARでのご利用や休憩などもできます。

旅の思い出に、撮影スポットとしてお勧めですので、お越しの際はぜひお立ち寄りください(*^▽^*)